Die Regulierung von Medienintermediären im 2. Diskussionsentwurf zum Medienstaatsvertrag: Ein Beitrag aus rechtswissenschaftlicher Sicht

Prof. Dr. Kerstin Liesem vom Mainzer Medieninstitut setzt sich im Zeitschriften-Beitrag mit Medienintermediärsregulierung im Entwurf zum Medienstaatsvertrag auseinander.

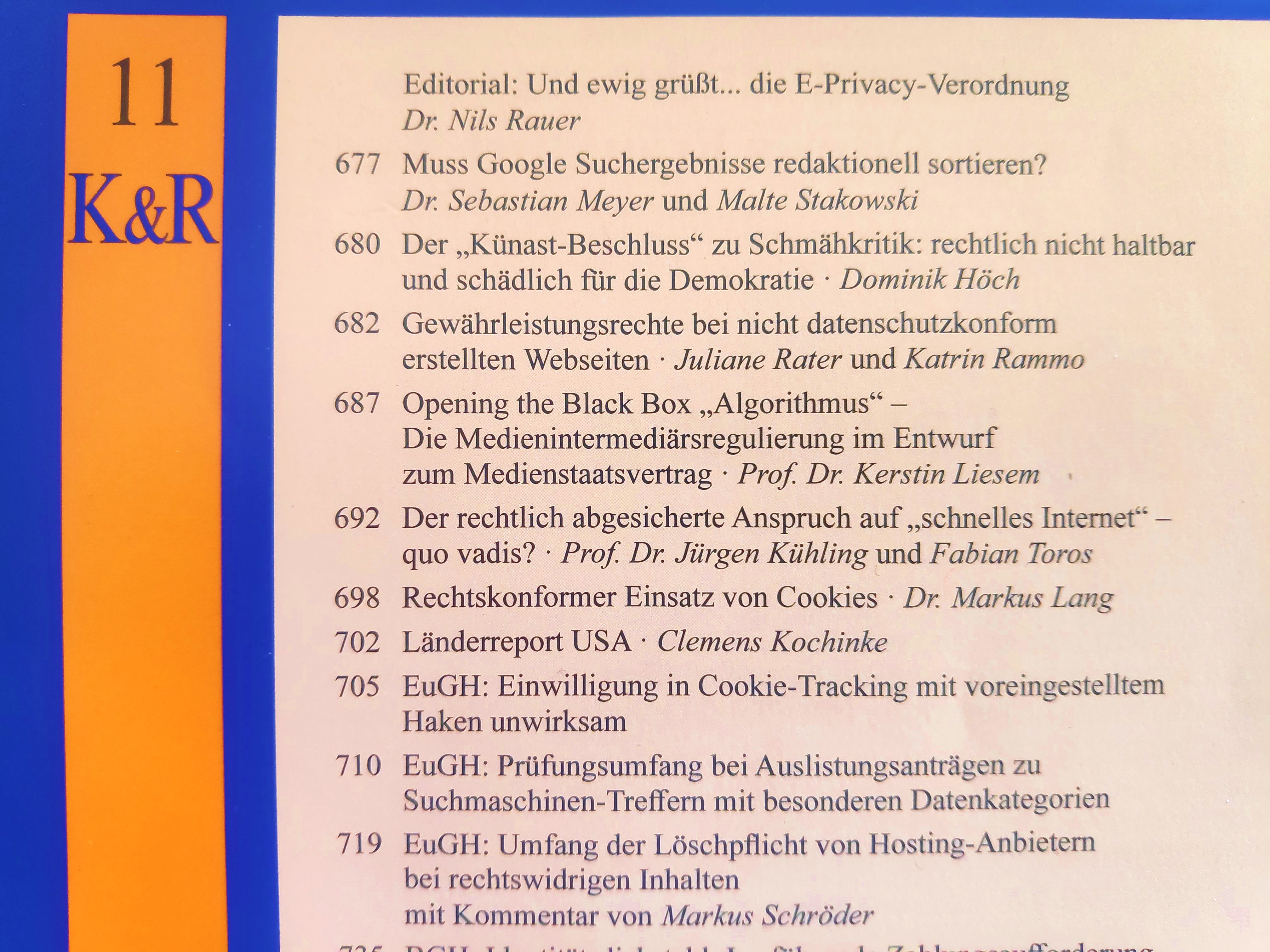

Opening the Black Box Algorithmus – Die Medienintermediärsregulierung im Entwurf zum Medienstaatsvertrag, Kommunikation & Recht 11/2019, 687-692

Vom 3. Juli bis zum 9. August 2019 hat die Rundfunkkommission der Länder ihren zweiten Diskussionsentwurf zum geplanten Medienstaatsvertrag zur öffentlichen Konsultation gestellt.

Darin enthalten ist ein Regulierungsvorschlag für Medienintermediäre, die bisher unreguliert waren. Damit reagieren die Medienpolitiker der Länder auf die gestiegene Bedeutung, die Medienintermediäre für die öffentliche Meinungsbildung haben. Auch wenn Medienintermediäre selbst (noch) keine eigenen Medieninhalte produzieren, so übernehmen sie doch aufgrund ihrer Sortierlogiken zunehmend Gatekeeper-Funktionen, die in analogen Zeiten Journalisten vorbehalten waren. Der Beitrag skizziert die Genese der Medienintermediärsregulierung und setzt sich mit den Regulierungsvorschlägen im Einzelnen auseinander.

Am 5. Dezember 2019 soll der neue Medienstaatsvertrag auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden. Schwerpunktthemen bei der Neukonzeption des Medienstaatsvertrags waren neben der Medienintermediärsregulierung eine zeitgemäße Plattformregulierung, eine Neukonfiguration des Rundfunkbegriffs sowie die Umsetzung der AVMD-Richtlinie.

Quellen:

Liesem, Opening the Black Box „Algorithmus“ – Die Medienintermediärsregulierung im Entwurf zum Medienstaatsvertrag, K&R, 687 ff.

Pressemitteilung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz vom 13. August 2019, abrufbar unter: https://www.rlp.de/de/service/pressemeldungen/einzelansicht/news/News/detail/heike-raab-wir-wollen-noch-in-diesem-jahr-ueber-den-fertigen-medienstaatsvertrag-entscheiden/

Zweiter Diskussionsentwurf zum Medienstaatsvertrag vom Juli 2019, abrufbar unter: https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Medienpolitik/MStV-E_Synopse_2019-07_Online_.pdf